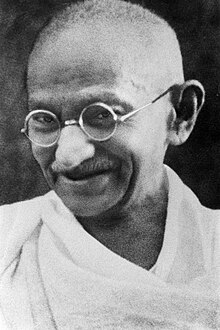

圣雄甘地

外观

(重定向自甘地)

莫罕達斯·卡拉姆昌德·甘地(古吉拉特語:મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી,1869年10月2日—1948年1月30日),也稱作「聖雄甘地」。被广泛视为是印度的國父,也是印度最偉大的政治領袖。他的“非暴力”的哲学思想影响了全世界的民族主义者和那些争取和平变革的国际运动。

| 维基共享资源中相关的多媒体资源:圣雄甘地 |

語錄

[编辑]

- 首先他們無視於你,而後是嘲笑你,接著是批鬥你,再來就是你的勝利之日。

- 原文:First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

- 雖然種姓制度已經廢除,但是影響印度進步的最大阻力就是種姓制度。

- 如果我們能發展意志力,我們就會發現我們不再需要武裝力量了。

- 系統地研究亞洲文化像研究西方文科學一樣重要……以過去的傳統為基礎,加上後來各個時代的經驗,建設一種新文化。[1]

- 在艾哈邁達巴德創辦古吉拉特國民大學時講,1920年11月

- 我個人的信念是絕對清楚的。我決不有意傷害任何生物,更不要說傷害人,哪怕他們可能對我和我的朋友極壞。[2]

- 在这个世界上, 你必须成为你希望看到的改变。

- 原文:You must be the change you want to see in the world.

人

[编辑]

- 我首先是一個人,其次才是印度人。

- 至關重要的是為人考慮。[3]

- 土布經濟完全不同於一般的經濟。後者不注意人的因素,前者充分關心人。[4]

- 讓我們畏懼神,我們就不再害怕人了。[5]

- 一小群人在完成使命的過程中,如果他們的堅定精神是由不可動搖的信仰激發出來的,那他們可以改變歷史的進程。[6]

- 當一個人的頭腦完全被神的精神所浸透,他就不會懷有惡意,或仇恨任何人。相反,敵人會放棄敵意變成朋友。並不是説我總會成功地化敵為友,但在無數的情況中,我的經驗是,當頭腦充滿了神性的和平,所有的仇恨都會停息。有史以來,世界範圍內接連有導師給出了同樣的證據。這不是我的功勞。我知道這完全是來自於神的恩典。[7]

- 心術不正的人絕對不會意識到純淨無暇的神的存在。[8]

- 人和他的行為是不同的,一個好行為贏得贊譽,一個壞行為招致毁譽,根據情況,無論作為的人是好人還是壞人,總是得到人們對他的尊敬或憐憫。「憎恨罪行而不是作惡者」是一條格言,理解起來容易,卻很少有人能做到,這就是仇恨的毒害在世上傳播的原因。[9]

人生

[编辑]- 有生必有死,死是為了重生。故生亦何歡,死亦何悲?但有一件事必須要做。我們必須清楚自己的人生職責,有生之年始終盡到為人本分。[10]

人性

[编辑]

- 不要對人性失去信心。人性像海洋,就算當中有數滴污水,也不會弄髒整個海洋。

- 原文:You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.

手段和目的

[编辑]- 對我來説,知道手段足夠了。在我的生活哲學裡,手段和目的是意義相通的詞。[11]

- 可以把手段比作一粒種子,目的比作一棵樹,手段和目的不可違背的關係就像種子和樹的關係一樣。[12]

- 他們説「手段終歸是手段」。我要説:「手段意味着一切」。因為有了手段才得到目的……手段和目的之間沒有隔離墻。的確,造物主給予我們掌握手段的能力(非常有限),沒有人能控制目的。目標的實現和使用的手段嚴格地形成比例。這是一條沒有例外的命題。[13]

- 正確的行為和歐幾里德直線不同,它像一棵美麗的樹,無數的葉子裡沒有兩片是相同的。儘管它們來自同一個種子,屬於同一棵樹,但樹的任何部分都沒有幾何形狀上的一致性。然而我們知道種子、樹枝和葉子是一個整體,是同一事物。我們還知道盛開鮮花的樹,它的美麗與壯觀是幾何圖形所無法比擬的。[14]

- 想像一個沒有石板的長方形框。相當輕微地拉動框架就會把直角變成鋭角和鈍角。如果再把框架的一個角拉正,其他三個角會自動變成直角。[15]

- 不純潔的手段導致不純潔的結果……用欺騙的手段是不可能獲得真理的。非暴力和真理不是雙胞胎嗎?回答是堅定的「不」。非暴力植根於真理中,反之亦然。我曾經説過它們是一枚硬幣的兩面,互相不能分離。閲讀硬幣正面或反面都行,兩個詞雖拼寫不同,價值卻一樣。一個人若還沒有達到完美的純潔,這樣的幸福狀態就是不可企及的。思想或身體的不純潔都會使你變得虛偽和暴力。[16]

- 「正確地做事,絕不要考慮後果」是《薄伽梵歌》的一條黃金箴言。[17]

- 我們只是全能意志(almighty will)的工具。因此,我們經常不知道什麼是在幫助我們前進,什麼樣的行為是障礙。我們只需要滿足對手段的了解,如果手段是純潔的,我們將無所畏懼地讓目的自行其事。[18]

- 如果我們不了解也不會利用達到目標的手段,我們將不能理解最清楚、最有可能的目標的定義和它的價值。因此,原則上來説,我最關心的是對手段的保持,以及進展中對它的運用。我明白,如果我們能夠運用好手段,就保證能達到目標。我還感覺到,邁向目標的進展情況和我們使用的純潔性保持着嚴格的比例。

這種方法也許使得達到目的時間看起來很長,可能太漫長。但我確信它是最佳的捷徑。[19] - 無論我多麼同情和贊賞高貴的動機,我仍是一名不妥協的暴力反對者,即使為了最高尚的事業……經驗使我確信,永久的好處絕不可能來自虛偽和暴力。即使我的信念是一廂情願的幻想,人們也將承認這是一種令人着迷的幻想。[20]

- 我經常説,如果一個人關注手段,目的將自行其事。非暴力是手段,每個國家的目的是完全獨立的。[21]

- 用劍得到的東西,也會因為劍而喪失。我相信這條智慧的格言是不朽的。[22]

- 我所謂的超然是指,只要你的動機是純潔的,你的手段是正確的,你就不必擔心你的行為是否能帶來期盼的結果。真的,如果你關注手段,剩下的托付給神,最終會一切順利。[23]

- 成敗不在我們的手中,我們只要盡責就足夠了……我們的職責不過是奮鬥。最終,一切都會如神所願。[24]

不佔有

[编辑]- 這條原則確實是不偷竊的一部分。就像一個人不能接受多餘的東西,他也不能佔有任何他並不真正需要的東西。佔有不需要的食物、衣服或家具違背了這條原則。比如,一個人缺少一把椅子也無妨,他就不能佔有這把椅子。遵守這條原則的過程中,一個人得以逐漸簡化自己的生活。[25]

不偷竊

[编辑]- 我認為,某種意義上可以説我們是小偷。如果我拿走了不是自己立即需要的東西,並占有它們,我就是從別人那裡偷了東西。我冒昧地提出,從不出現例外地,大自然基本規律就是每天都能滿足我們的需求。如果每個人只取自己的所需,不多要,這個世界就不會有人貧困、有人餓死。我不是社會主義者,我不想強行剝奪他人的財產,可是只要這種不平等還存在,只要我們還在偷竊,我們這些想在黑暗中看到光明的人,就必須在自己的生活中遵守這條規則。我不想剝奪任何人,因為這麼做偏離了阿希姆薩的規則。如果有人佔有的東西比我多,那就隨他去吧。但就我自己的生活來説,必須做出調整,我不敢佔有任何不需要的東西。在印度我們有數百萬人每天只吃一頓飯,而且這頓飯是一張既沒有油脂也沒有鹽的恰巴提。你們和我無權要求更多的東西,直到這數百萬人的人都有衣服穿、有更好的飯吃。你們和我應該更加明白,一定要調整我們的需求,甚至為了他們能夠吃飽穿暖,我們甘願挨餓。[26]

生命

[编辑]- 生命的意義無疑就是認識自我。要認識自我,就得學會同情一切生命。所有生命的總和就是神。所以我們要在每個生命中認認到神。認識的法門就是不斷無私地為他人服務。[27]

- 生命中一切努力的真正目標就是控制本能衝動,此乃「達磨」。[28]

自由

[编辑]- 只有當我們把自己降低到零,我們才能征服自身的罪惡。神只要求我們完全地屈從,這是為了得到真正的自由付出的代價,這是值得擁有的唯一的自由。[29]

自我淨化

[编辑]- 我一貫的經驗使我確信,除了真理沒有其他的神。親證真理的唯一途徑是阿希姆薩……對轉瞬即逝的真理的小小一瞥,使我難以表達出真理那無法描述的光輝,它比我們日常用眼睛所看到的太陽光芒強烈一百萬倍。實際上,我捕抓到的僅僅是那強大光輝中最微弱的閃爍。但我足以確信,我所有賞試的結果是:只有充分地實現阿希姆薩,十全十美的真理才會顯現。

為了直面宇宙中無處不在的真理的精神,一個人必須像愛自己那樣愛最卑微的生物。有着這種追求的人不能把生活的任何一個領域拒之門外……

不進行自我淨化就不可能認同一切生物,如果沒有自我淨化,要遵守阿希姆薩的法則就必然是一場白日夢;心地不純潔的人絕不可能親證神。因此,自我淨化一定是淨化生活的各個方面。淨化很有感染力,一個人的自我淨化必然會使他的周遭也得到淨化。

不過,自我淨化的道路艱難險峻。為了達到完美的淨化,一個人不得不在行為、言論和思想中做到完全沒有欲望,必須上升到超越愛與恨的對立、超越喜歡和厭惡的對立的境界。儘管我在不斷地為此努力,但在這三個方面,我還沒有完全達到淨化。這就是為什麼世人的贊揚不能打動我,反而經常使我痛苦的原因。對我來說征服微妙的情欲遠比用武力征服世界困難得多。自從回到印度後,我體驗到內心潛伏的情欲。儘管沒有被它擊敗,但我為此感到羞愧。我的經驗和嘗試支撑着我,並給我帶來巨大的歡樂。但我知道,我必須穿越面前的艱難道路。我必須把自己降低為零。只要一個人還不能自願地把自己降為同伴中的最卑微者,神的拯救就不可能降臨於他。阿希姆薩是最大限度的謙卑。[30]

自律

[编辑]- 從不朽的精神本質中,可以認識到人的肉體的易朽性,我們下意識能知道,沒有自律和自制是不可能達到自我實現的。身體既可以是情欲的游戲場,也可以是自我實現的聖殿。如果身體是後者,就沒有放縱的餘地。精神每時每刻都要控制住肉體。[31]

阿希姆薩

[编辑]- 阿希姆薩字面的意思是不殺生。但對我來說它有許多含義,它把我帶入一個比阿希姆薩——不殺生更加高遠和無窮的領域。阿希姆薩真正的意思是不傷害任何人。即使有人認為他是你的敵人,你也不能對他懷恨在心。請注意這種念頭與生俱來的防備意識,我不説「你認為的那個敵人」,而是説「把他自己看作是你的敵人的人」,因為遵守阿希姆薩的人沒有敵人,他否認敵人的存在。然而確實存在一些人,忍不住會把自己當做他人的敵人。因此,我們不能有任何的惡念,甚至對這樣的人也不能有。如果我們一報還一報,我們就背離了阿希姆薩的信條。而我所說的不止於此。如果我們對朋友的行為生氣,或者對所謂敵人的行為感到憤恨,我們仍然沒有符合阿希姆薩的教義。可是我說我們不應該生氣,並不是說默許他們的行為。憤恨不僅是指我們自己想給敵人帶來某些傷害或者想把他置於死地的言行,還包括那些別人所做的,或由神力所為的。如果我們產生了憤恨的念頭,我們就犯了違背阿希姆薩的錯誤。加入靜修院的人必須嚴格地接受阿希姆薩。但這並不意味着我們能實踐阿希姆薩教義的全部內容。我們距離它還很遙遠。它是我們所要達到的理想,而且即便我們此刻覺得完全能夠實現它,阿希姆薩也仍是需要實現的理想。然而,它不是需要熟記在心的幾何學命題,也不像是高等數學中求解的難題,它比這些事情困難多了。你們中的許多人半夜點燈求解難題。如果你們要遵守阿希姆薩,你們要付出比半夜點燈苦學更多的努力。在你們充分實現阿希姆薩之前,甚至在你們能夠度量距離這個目標還有多遠之前,你們必須度過許多個無眠之夜,經歷許多精神上的折磨。它是目標,如果我們想要理解宗教生活的實際含義,這就正是我和你所應當完成的。關於阿希姆薩,我就説這些:相信阿希姆薩功效的人會發現,在他接近目標的最後階段,整個世界在他的腳下。並不是他想要整個世界在他腳下,而是必然如此。如果你以這樣的方式表達你的愛——阿希姆薩——以致給所謂的敵人留下不可磨滅的印象,他一定也會以愛來回報。由此得到另一個想法,在阿希姆薩的法則下,不會有組織性的暗殺,不會有謀殺。即使為了國家的利益,為了保護受你照管的親愛的人的名譽,你也不會採取任何暴力。畢竟那只是拙劣的捍衛名譽的方法。阿希姆薩的法則告訴我們,為了保護受我們照顧的親人的名譽,我們可以把自己交給那個犯褻瀆神聖罪的人。這麼做需要有比還擊更強壯的身體和更了不起的勇敢心理。也許你有一定的體力——我不是指勇氣——你可以使用體力。但還擊之後,會發生什麼呢?另一個人滿腔怒火,你還擊他使用的暴力讓他更加怒火沖天。當他把你殺死後,他就會對你要保護的人施加暴力。但是如果你不報復,而是在受你照顧的人和對手之間站穩立場,僅僅接受對方的打擊,絕不還手,這麼做的話,會發生什麼呢?我保證他會把所有的暴力施加到你的身上,你照顧的人不會受到損傷。在這樣的生命法則下,就不會存在愛國主義的概念,你們看到的如今歐洲的戰爭就是以愛國主義的理由發動的。[32]

- 不能實踐阿希姆薩的人,他是一位怯懦者。實踐阿希姆薩需要超凡的勇氣,這是戰士具備的最英勇的品德。[33]

- 阿希姆薩不僅僅是不傷害的消極狀態,更是一種愛的積極狀態,甚至對作惡的人也做善事,但不是幫助惡人繼續做壞事,或被動地容忍它。相反,愛——阿希姆薩的積極狀態——要求你斷絕和他的關係以便阻止他繼續做壞事,即使這麼做會冒犯他或傷害到他的身體。因此,如果我的兒子過着耻辱的生活,我可以繼續撫養他來阻止他這麼做,相反,出於我對他的愛,我會停止所有的撫養,哪怕這意味他的死亡。出於同樣的愛,當他悔改後,我有責任歡迎他回到我的懷裡。但我不會用暴力強迫我的兒子成為好人。在我看來,這就是故事《浪子回頭》的道德教誨。[34]

- 這個世界到處是希姆薩,大自然的確顯得「血腥到牙齒和爪子都紅了」。但如果我們銘記人高於獸,那麼人也就優越於大自然。如果人有一個神聖的使命要去完成,一種成就他的使命,那就是阿希姆薩。置身於希姆薩的世界中,他可以沉浸到自己內心最深處,向周圍的世界宣告,在希姆薩的世界中他的使命是阿希姆薩。他實踐阿希姆薩到何種程度,他就為人類增光到何種程度。人的本性不是希姆薩而是阿希姆薩,經驗可以使他的內心確信,他不是身體而是阿特曼,他運用身體只是為了表達阿特曼和自我親證。由於這種體驗,他發展出克制憤怒、愚昧、怨恨和其他欲望的倫理,並且竭盡全力去達到目標,最終獲得徹底的成功。只有當他的努力達到極致時,才能説他實現了自己,按照他的本性做到了。征服欲望還不算超人,只是人。阿希姆薩是最高類型的英雄行為,做到阿希姆薩的人絕不會膽怯或軟弱。[35]

- 阿希姆薩是一種所向披靡的武器。它是生命的至善。這是一種勇敢的品質,事實上,它是所有的品質的總和。怯懦者是做不到阿希姆薩的。阿希姆薩沒有呆板或僵化的教條,它是一種活生生的、能賦予人生命的力量。它是心靈的特殊品質。這就是為什麼阿希姆薩被描述為最高級的達摩。[36]

- 阿希姆薩是一門科學。「失敗」一詞在科學的詞滙裡沒有位置。得不到預期結果的失敗,經常是新發現的前兆。[37]

- 要想使你的阿希姆薩有效,你必須通過言論、行動,以及日常的態度來實現。阿希姆薩的信徒必須養成不斷地努力,不懈地警惕,不停地自我約束的習慣。[38]

- 阿希姆薩的信徒誇大自身的缺點,縮小對方的缺點。它使人把自身的小缺點看成大缺點把對方的大缺點看成小缺點。[39]

- 因此,阿希姆薩的信徒為人處事一定是廉潔、公平、正直、誠實、坦率和大公無私的。他還必須真正做到虛懷若谷。[40]

- 非暴力不是局限於先知和洞穴人的一種遠離塵世的美德。它能被無數的人實踐,這不是因為大家全面了解它的含義,而是因為它是我們人類的律法。它使人區別於獸。但人還沒有擺脱身上的獸性,因此一定要為之努力,這種努力就是要把非暴力付諸實踐,而不是停留在信念上。我不可能努力地去相信某條原則,我要麼相信,要麼就不信。如果我相信,就要勇敢地去實踐它。阿希姆薩具有勇敢的屬性。膽怯和阿希姆薩就像水火一樣不能並存。[41]

- 在被凶手襲擊的情況下,真正的阿希姆薩信徒即使生命垂危也會面帶微笑。我們只有滿懷這種阿希姆薩才能化敵為友,贏得他們的愛。[42]

- 最好是在國內學校裡學習阿希姆薩的基礎知識。經驗告訴我,如果一個人在自己的國家能確實做到阿希姆薩,那他肯定在任何其他地方也能做到。對於一個非暴力的人來説,整個世界是一個家庭。這樣他將不害怕任何人,任何人也不會害怕他。[43]

- 人們發現最容易的事情往往最難做到,這看起來也許有些奇怪。借用物理學中的術語來説,原因在於我們的慣性。物理學家告訴我們慣性是物質的一種本質屬性,是描述物質最有用的特性。慣性保持着宇宙的穩定,並防止它偏離原有的軌道。要不是慣性的作用,宇宙中的運動將是一片混亂。當慣性使人的頭腦束縛在陳規陋習上,它就成為一種沉重的負擔和缺點。正是這種慣性要對我們根深蒂固的偏見負責,偏見使我們在實踐純潔的阿希姆薩時充滿困難。能否解除這個沉重的負擔在於我們自己。首先,我們下定決心,從今以後我們禁止一切的謊言和希姆薩,無論這麼做會付出什麼代價。因為這些從表面上看是獲得了好處,實際上卻有着致命的毒害。如果我們的決心是堅定的,我們的信念是清晰的,那就已經贏了一半了。這兩種品質的實踐,對我們來説就變得相對比較容易。[44]

- 如果我們關注自有記載以來的歷史記錄,將發現,人類向着阿希姆薩在穩步地邁進。我們遠古的祖先是食人動物。曾經有一段時間,他們靠食人肉和狩獵為生。接下來的一個階段,人羞於過狩獵生活,因此,他開始從事農業生產,他的食物主要依靠大地母親。於是,從前的游牧民,開始定居下來過着文明的穩定生活,建立了村莊和城鎮,他從家庭成員成為社區和國家的一員。所有這些都是向着阿希姆薩進步的徵兆,是消除希姆薩的徵兆。如果不是這樣的話,時至今日,人類已經滅絕,就像許多低級物種已經消失一樣。[45]

- 如果我們相信人類正穩步地向着阿希姆薩邁進,那人類向阿希姆薩更進一步還需要很長的路要走。世上沒有任何事物靜止不動的,一切都在變化。如果沒有進步,那就一定不可避免地倒退。除了神自身外,沒有任何人可以置身於永恆的循環之外。[46]

- 我的阿希姆薩既不殘缺也不軟弱。它充滿一切的力量。哪裡有阿希姆薩,哪裡就有真理,而真理就是神。我説不出來神怎樣彰顯自己。我所知道的是他無處不在,他在哪裡,哪裡就萬事如意。因此,存在一條適用一切的法則。世上無論什麼地方,當真理和非暴力成為至高無上的統治時,就會成為和平的樂土。眼下任何地方都不存在和平的樂土,這説明真理和非暴力還不為人所見。但它們不會一直看不見。信仰必定會支撐着信徒。[47]

- 「面對阿希姆薩,仇恨消失了」,這是一條偉大的格言。它意味着深仇大恨需要同樣深度的阿希姆薩來化解,培養這種美德需要長期的實踐,甚至需要長達幾代人的時間。由於需要的時間長,實踐阿希姆薩不會變得毫無用處。在通往頂峰的道路上,朝聖者的體驗日漸豐富,以至他也許能瞥見注定會在頂峰看到的美。這種經歷會使他的熱情更加熾烈。據此,誰也沒有資格推斷説,通往阿希姆薩的道路是一條沒有荊𣗥、由綿延不斷的玫瑰鋪成地毯的道路。詩歌裡曾寫到過,通往神的道路是勇敢者之路,永遠不屬於懦夫。[48]

- 從積極的形式上來説,阿希姆薩是最大的愛,是最了不起的博愛。如果我是一位阿希姆薩的追隨者,我必須愛我的敵人。我必須對作惡者應用相同的規則。比如,作惡者是我的敵人或是一位陌生人,對待他就要像對待作惡的父親或兒子。這種積極的阿希姆薩必然包含真理和無畏。就像人不能欺騙心愛的人一樣,他也不會害怕或恐嚇他或她。生命是所有禮物中最珍貴的禮物,在現實中獻出生命的人,化解了一切敵意。他為可敬的理解鋪設了道路。臣服於恐懼的人不會獻出那份禮物。因而,阿希姆薩的追隨者自己必須要做到無所畏懼。[49]

非暴力

[编辑]- 暴力為無法克制自己的野獸所擁有。……非暴力才是人類的證據,真正有勇氣的證明。[50]

- 我不是一名幻想家。我聲明,我是一名實幹的理想主義者。非暴力的信仰不僅僅限於先知和聖人。它也適用於普通人。非暴力是我們人類的律法,就像暴力是獸的律法一樣。靈性蟄伏在獸的身上,除了依靠體力外,它不知道其他的律法。人的尊嚴服從更高的法則——適用於靈性力量的法則。先知們從暴力中發現了非暴力的律法,他們是比牛頓更偉大的天才。他們是比威靈頓更偉大的勇士。他們了解使用武器的後果,他們意識到武器的無效性,他們教導疲憊的世人,拯救世界不能用暴力而是要靠非暴力。[51]

- 我確實相信,如果怯懦和暴力只能選擇一種,我會建議選擇暴力……但我相信非暴力比暴力優越許多,寬恕比懲罰更有男子氣概。寬恕為士兵增光添彩。不過只有當你有懲罰的全力時,克制才是寬恕。如果寬恕來自無能為力者的裝模作樣,它就毫無意義。[52]

- 活動狀態的非暴力意味著有意識的受難。這並不意味著對作惡者的意旨逆來順受,相反,這意味著以一個人的整個良知去對抗暴君的意志。遵循人類的這條規律,一個人就可以對抗一個非義的帝國的全部力量。[53]

- 薩提亞格拉哈字面意思是堅持真理,它是真理力量。真理是心靈,或者精神。因此,它也以心靈的力量為大家所知。它不使用暴力,因為人不可能知道絕對的真理,所以他沒有資格去懲罰別人。薩提亞格拉哈一詞是在南非發明的,用於把南非印度人的非暴力抵抗和同時期的消極抵抗運動區別開來。消極抵抗運動是用來主張婦女參與政權及其他一類的鬥爭。薩提亞格拉哈不是弱者的武器。[54]

- 忽視或不顧道德價值的經濟學是虛偽的。非暴力法則擴展到經濟學領域意味着在國際商業的管理中,一定要把道德價值的因素考慮進去。[55]

- 我發誓要做到非暴力,因為我知道只有它才有助於人類最高尚的利益,不僅僅是來世的利益,也是今世的利益。我反對暴力,因為當它顯得有好處時,好處只是眼前的,它犯下的罪惡卻是永久的。[56]

- 非暴力不是從一切反抗邪惡的實際鬥爭中撤退。相反,我理解的非暴力是一種比報復更積極、更真實的反抗邪惡的鬥爭,報復的本質是增力了邪惡。我打算用一種精神的,也是道德的力量來反抗不道德。我想方設法弄鈍暴君的劍鋒,而不是用一把更鋒利的劍與之戰鬥。出乎他的意料,我不會用武力進行抵抗。我用心靈抵抗來代替暴力抵抗,這會把他難倒。一開始他會感到奇怪,最終迫使他認可我們的訴求。認可不會羞辱他,反而會提高他的形象。[57]

- 非暴力和怯懦是互相矛盾的詞語。非暴力是最重要的美德,怯懦是最可怕的惡習。非暴力從愛湧流出來,怯懦出自仇恨。非暴力者總是承受磨難,怯懦者總是對他人造成傷害。[58]

- 非暴力是一種潛在的力量,必須從思想開始。僅有身體的非暴力而沒有思想的配合,就會成為弱者或懦夫的非暴力,它也就喪失了潛在的力量。這種非暴力就成為有辱人格的行為。如果我們心懷惡意和仇恨,卻假裝不報復,就必將招致報應,並導致我們的毁滅。[59]

- 日常生活中,我們有意或無意地用非暴力方式對待別人。所有結構良好的社會都建立在非暴力律法的基礎上。我發現,在殺戮的過程中生命百折不撓,因此一定有比殺戮更高的法則。只有在這個法則下,一個秩序良好的社會才是明了的,人才值得在其中生活。如果非暴力是生活的律法,我們就必須在日常生活中努力將之付諸實踐。哪裡有衝突,哪裡有你的對手,你就要用愛征服他。以這種不加修飾的方式,我努力在生活中實行非暴力。這並不是説我的所有困難都迎刃而解了,我只是發現,愛的律法已經給出了殺戮的律法永遠不能給出的回答。[60]

- 非暴力是強者的武器。對於弱者來説,它容易變得虛偽。恐懼和愛是互相矛盾的詞語。愛是無所顧慮的給予,毫不在意能得到什麼回報。愛和世界較量,也和它自己較量,最終愛會贏得對所有其他感情的控制。我的日常經驗,以及和我一起工作的人的經驗是,如果我們決心要制定真理的律法以及非暴力生活的律法,那就讓每一個問題留待自身去解決。因為在我看來,真理和非暴力是同一枚硬幣的正反兩面。[61]

- 要想達到非暴力的精神狀態,需要一個人付出極大的努力來訓練自己。

在日常生活中他必須過着有紀律的生活,就好像一位士兵的生活,即使他不喜歡。但是我同意,除非有思想的竭誠配合,否則表面上遵守紀律就只是掩飾,對自己、對他人都有害。只有當思想、身體和言論協調一致時,才能達到完美的狀態。[62] - 非暴力是人類掌握的最強大的力量。它比天才設計的最具殺傷力的武器更有威力。毁滅不是人類的法則。準備赴死的人才能自由地生存,必要時,他可以死在自己兄弟的手中,而絕不會殺害兄弟。每一次施加於他人的謀殺或傷害,無論出於什麼原因,都是違背人性的罪孽。[63]

- 表面上看,在生活中我們被衝突和流血包圍,生命依賴着生命。但是一些偉大的先知,數世紀以前就洞察了真理的核心,他們説:人不是依靠衝突和暴力,而是仰仗非暴力來實現他的命運,並完成對同胞的責任的。它比電流更積極,甚至比蒼穹更強大。非暴力的核心是一種具有主觀能動性的力量。[64]

- 1. 非暴力是人類的法則,它比野蠻的力量無限地偉大,並優越於野蠻的力量。2. 作為最後的解決辦法,如果人們對仁愛之神沒有執着的信仰,非暴力對他們沒有裨益。3. 非暴力是對人的自尊和榮譽感最全面的保護,但它並不能保護土地或可動產。盡管日常的實踐證明,比起用武力保護它們,非暴力是一種更好的防禦。然而,在事物的根本性質中,非暴力無助於保護非法所得,也不會幫助不道德的行為。4. 願意實踐非暴力的個人或國家,除了榮譽不可放棄外,必須準備犧牲一切(國家則直到最後一個人)。因此,它與侵占別國的現代帝國主義是不同的,後者為了自己的防禦,赤裸裸地以武力為根基。5. 兒童,年輕人,或者成年人,無論男女都能夠運用非暴力的能量,使他們對仁愛之神有執着的大信仰,也因此,對所有人類都能有平等的仁愛。當人們把非暴力當作生活的法則來接受時,它一定會遍及到整個社會中去,而不只是應用於某些孤立的行為。6. 認為對個人是足夠好的法律,卻不適合用人群,這種想法是極端錯誤的。[65]

- 非暴力無法靠宣講獲得。一定要通過實踐。[66]

- 非暴力和真理的道路就像剃刀的邊緣那麼陡峭。實踐非暴力的重要性超過我們日常的食物。正確地進食供養我們的身體,正確地實踐非暴力供養我們的心靈。每隔一段固定的時間,身體需要一定量的食物;而非暴力是心靈的食糧,我們必須不停地吸收。沒有停靠站之類的東西。我必須每時每刻都意識到我正在追求的目標,並一定要根據這個目標來審視自己。[67]

- 落實非暴力的第一步是在日常生活中實踐它,我們之間要誠實、謙遜、寬容、滿懷愛心地互相體貼。在英語裡,他們説,誠實是最佳策略。但用非暴力的話來説,誠實不僅僅是策略,策略也許會改變,而非暴力是不變的信條。面對暴力的猖獗,你必須追求非暴力。對於一位非暴力的人來説,非暴力沒有特點。實際上,很難説清什麼是非暴力。但它反抗暴力時,你就會意識到兩者的差別。除非我們保持恆久的清醒、警惕和不停的奮鬥,否則我們無法做到非暴力。[68]

- 弱者可以把非暴力發揮到一定程度是真的,它就是這樣和我們一起運作的。但是,當非暴力被我們用來掩蓋缺點時,它使我們軟弱無力。使用暴力的勇敢遠比軟弱無力要好,投入殊死的戰鬥遠勝於膽小害怕。我們最初可能都是野獸,我也準備好了去相信,我們是經過緩慢的進化過程,從野獸變成人的。因而,我們生來就有野獸的力量,但我們生而為人是為了親證存在於我們內心的神。這的確是人的一項特權,把人從野獸中區別開來。但親證神是要在一切生命中看到神,即親證我們和所有創造物的統一性。除非我們自動放棄暴力,培養每個人身上都潛伏着的非暴力的意識,否則我們不可能親證神。這種做法只能來自於勇氣。[69]

- 如果説使用暴力方法需要對參與人員進行大量的訓練,那麼使用非暴力的方法需要的訓練就更多,並且比使用暴力方法的訓練難度更大。非暴力訓練的首要實質,是對神的至誠信仰。對神有至誠信仰的人,不會口頭上打着神的名義胡作非為。他不會依靠劍,而是完全地仰仗神。可是,你也許會説一位懦夫也會假裝是神的信徒,説他不使用劍。怯懦絕不是信仰神的標誌。真正信神的人有使用劍的力量,但卻不使用劍,因為他明白每個人都是神的形象。[70]

- 非暴力是心靈的力量,或者是一種存在於我們身上的神的力量。我們要達到像神那樣的程度在於我們實現非暴力的程度。[71]

- 非暴力產生作用的方式就像鐳。在治療惡性腫瘤時,只要使用微量的鐳,它就會持續地、靜悄悄地、不停地發揮作用,直到把整個疾病組織群轉變成健康的肌體。同樣,即便是一點點真正的非暴力,也會以悄悄的、微妙的、看不見的方式對整個社會產生影響。[72]

- 因此,接下來的事情是,如果非暴力在某個地方獲得成功,它的影響就會傳播開來……實踐非暴力的基本原則是,對一個人有益的事情,可以同樣運用到整個人類中去。[73]

- 非暴力不僅僅是解除武裝。它不是弱者和無能為力者的武器。沒有力氣揮舞警棍的孩子不是在實踐非暴力。非暴力比所有的軍事裝備都更強大,它是降臨塵世的無可匹敵的力量。還沒有認識到非暴力是比野蠻力量無比強大的人,就未能理解非暴力的真實本性。非暴力不能靠嘴説來教導。在回應我們熱切的禱告時,神的思典會在我們的內心點亮非暴力。[74]

- 每一個運動都是許多力,甚至是性質相反的力作用的結果。能量不會消失。我們從力學書上學到這些內容。把它運用於人類的行為同樣成立。不同的是,力學中我們通常知道是力在發揮作用,進行研究時,我們可以用數學計算的方法預先知道結果。人類的行為來自幾個力的同時作用,其中絕大部分的力我們一無所知。但不能因為我們的無知,就不相信這些力的作用。我們的無知更應該成為強化信仰的理由。非暴力是世界上最強大的力量,它的運作過程也最難把握,它需要最大限度地發揮信仰的作用。甚至就像我們對信仰神所持的信念,我們也要這樣來信仰非暴力。[75]

- 我認為非暴力不僅僅是個人的美德。它也是一種社會的美德,就像其他的美德一樣,它需要培養。當然,社會是由其中貿易往來所表現出來的非暴力宏觀調控的。我要求的是把非暴力推廣到全國和全球的範圍。[76]

- 如果一個人在與其他人在關係中不實踐非暴力,卻盼望在重大事件中運用非暴力,那他就犯了嚴重的錯誤。非暴力就像仁愛一樣,必須從家裡開始。如果個人有必要受到非暴力的訓練,那麼國家就更有必要了。一個人不可能在自己的生活圈裡實行非暴力的同時在圈子外面卻是暴力的。[77]

- 如果一個人驕傲自大、自我中心,就不會有非暴力。脱離了謙卑,要做到暴力是不可能的。我的經驗是,無論何時我做到了非暴力,我就被它吸引,一種看不見的更高的力量鼓舞我繼續堅持非暴力。假若我依靠自己的意志,會失敗得一塌糊塗。[78]

- 有時,那些簡單有訣竅的事情看起來是最難做到的。如果我們有着開明的心,那應該不會有困難,非暴力是心靈的事情,它的功勞和聰明與否無關。盡管不是每個人都知道神,但每個人都相信神。因為,每個人相信自己,把這種信念放大無數倍就是神。所有活着的人之和是神。我們也許不是神,但我們具有神的屬性——就像海洋中的一個小水滴。想像小水滴脱離了海洋,被拋到很遠的地方。小水滴離開了生存環境,它變得無依無靠,它感覺不到海洋的雄偉與莊嚴。可是,如果有人告訴小水滴,它屬於海洋,那它的信仰就會復活。它會高興得翩翩起舞,所有海洋的雄偉與莊嚴都將由這滴小水滴折射出來。即使這樣,它的一切行動也都是非暴力的。[79]

- 非暴力和怯懦不能並存。我能想像一位全副武裝的人內心卻膽小害怕。一個人持有武器,暗示着的不是內心的怯懦,就是內心的恐懼。不具備徹底的無畏的人是不可能做到非暴力的。[80]

- 我們不能把真理和非暴力僅僅局限在個人的實踐上,而是要讓團體、社區和國家都來實踐它。至少,這是我的夢想。為了實現這個夢想,我願意為它出生入死。我的信仰每天幫助我發現新的真理。阿希姆薩是心靈的品質,因此,每個人都可以在日常的各種事務中實踐。如果阿希姆薩不能在各個領域中付諸實踐,它就沒有實際的價值。[81]

- 在過去的50多年裡,我堅持不懈地以科學的嚴格性實踐了非暴力和它的可能性。我把它應用於生活的每個領域,家庭、公共事業、經濟和政治。我知道它在任何情況中都沒有失敗過。有時候它好像失敗了,我把它歸因於我自身的不足。但我確實自認為是真理的熱情追尋者,真理是神的另一個名稱。在對真理的追求過程中,我發現了非暴力。傳播非暴力是我畢生的使命。除了貫徹這項使命,我對生存的其他方面不感興趣。[82]

- 在這個充滿奇迹的時代,沒有人會因為一件事情或一個想法是新穎的就説它毫無價值。認為某件事情是新的,或者很難做到,就覺得是不可能發生的,這不符合時代的精神。我們在日常生活中可以看到不可思議的事情,不可能總是在變成可能。這段日子,我們不斷地對暴力領域的驚奇發現感到震驚。但我堅持認為,更加不可思議和不可能的事情將在非暴力領域裡被發現。[83]

- 閉門不出是學不會非暴力的。非暴力需要有進取心。為了考驗自己,我們應該學會敢於面對危險和死亡,學會克制情欲,並獲得忍受一切艱難困苦的能力。看到兩個人打架,就嚇得發抖或溜走的人,不是非暴力的信徒,而是膽小鬼。一位信奉非暴力的人願意為阻止這種爭端而獻出自己的生命。非暴力的勇敢遠遠超過了暴力的勇敢。武器是暴力的象徵——長矛、劍或步槍,而非暴力的盾牌是神。[84]

- 我認為,即使在如今,儘管社會結構不是基於對非暴力的有意識的接受,但由於人們互相容忍,整個人類世界得以存續,而且人們還能保留他們各自的財產。如果他們不是這麼容忍的話,只有極少數最殘暴的人能夠存活下來。但事實並非如此。愛的紐帶把家人緊密聯繫在一起,稱作國家的所謂的文明社會裡的群體也是這樣。可是他們還沒能意識到至高無上的非暴力律法。因此,他們還沒有研究它的廣泛可能性。[85]

- 若想在世俗事務中運用非暴力,就要了解它的真實價值,它把天國帶到了塵世。不存在諸如其他世界這樣的事情,所有的世界是一個整體,不存在「這裡」和「那裡」。就像金斯所論證的,整個宇宙,包括用最先進的望遠鏡也看不見的遙遠的星體,都被壓縮在一個原子裡。因而,我認為把非暴力的運用限制於洞穴人身上是錯誤的,為了在另一個世界得到想要的地位而積德也是錯誤的。如果非暴力在生活各個方面都不適用,那所有美德也就毫無用處了。[86]

- 只有個人才能運用的非暴力對於社會來説沒有什麼用處。人是一種社會存在。他的有用的技能,必須是任何人只要足夠勤奮都能夠掌握的。只有在一群朋友間才能熟練運用的技能,就好像非暴力的火花,一閃即滅,不配稱為阿希姆薩。[87]

- 原子彈毁滅了我的信仰嗎?它不僅没有動搖我信仰,而且清楚地向我證明真理與非暴力是世界上最強大的力量。在真理與非暴力面前,原子彈毫無用處。這兩種對抗的力量在性質上截然不同,一個是道德的和精神的,另一個是物理的和物質的。精神的力量無限優於物質的力量,物質的力量從本質上來講是有限的。[88]

- Harijan, 1946-2-10

- 寧肯在自己身上忍受傷害……是非暴力的要素,我們選擇它來取代對他人的暴力。並不是因為我低估生命的價值……而是因為我知道,這樣做從長遠來看犧牲的生命是最少的……使這個世界由於他們的獻身而在道德方面更加充實。[89]

- 戰爭除了強權的法則之外,不知道任何法律。……自然的力量是以一種神秘的方式發揮作用的。我們只能從類似事件的已知結果來推測未知的後果,從而了解這種神秘的方式。……人類只有通過非暴力才能擺脫暴力。只有仁愛才能克服仇恨。以牙還牙只會擴大和加深仇恨。[90]

- 在浦那,1946年6月

- 如果我們只愛那些愛我們的人,就不是非暴力。只有當我們愛那些恨我們的人,才是非暴力。我知道遵循這條崇高的愛的律令是多麼困難。所有偉大的善事不都是難以做到的嗎?愛仇敵是一切事情中最困難的。但靠着神的恩典,如果我們想做的話,這件最困難的事也變得容易了。[91]

- 如果你真的想要培養非暴力,你應該發誓,無論遇到什麼情況,你都不會動輒發怒,不會向你的家人發號施令或主宰他們。這樣,你就能利用每天生活中瑣碎的小事來培養你的非暴力,並且把它教給你的孩子。[92]

信心

[编辑]- 有信心,即不知道有失望。[來源請求]

信仰

[编辑]- 正是信仰引導我們穿越風暴中的海洋,信仰能使人移山,信仰能使人跨越海洋。這種信仰不是別的,正是人心裡對神至誠、清醒的意識。達到這種信仰的人什麼也不需要了。雖然身體患病,但他精神健康,雖然物質貧乏,但他精神富裕。[93]

- 沒有了信仰,這個世界會在一瞬間消失。通過祈禱和苦行來淨化生活的人們,我們相信他們詳盡論述的體驗是真正的信仰。人們對先知或遠古神靈化身的信奉,不是無聊的迷信,而是一種內心深處對精神需求的滿足。[94]

- 在風和日麗的氣候中才能茂盛的信仰沒有什麼價值。無比珍貴的信仰必須經受最嚴峻的考驗。如果你的信仰承受不了全世界的誹謗,那你就是個偽君子。[95]

- 我學到了這一課——對人不可能的事情,對神來説易如兒戲。神掌管着他的創造物中最卑微者的命運。如果我們信仰神,我毫不懷疑,一切事情都是有可能的;在最後的希望中,我活着,度過時光,竭盡全力服從神的意志。[96]

- 信仰不是經受不住狂風暴雨的氣候的嬌嫩花朵。信仰就像喜馬拉雅山脈,不可能動搖改變。任何風暴都無法挪動喜馬拉雅山的根基……我期望你們中的每個人都來培養對神和宗教的這種信仰。[97]

- 沒有信仰的人就像被拋出大海的一滴水,注定是要滅亡的。海洋裡的每滴水都分享着大海的壯麗,並擁有賦予我們生命活力的榮耀。[98]

信念

[编辑]- 我知道這條道路艱難又陡峭,就像是劍的鋒刃。我歡天喜地走在上面,滑倒時,我哭泣。神的話是,「奮鬥的人絕不會遭到毁滅」。我絕對相信神的許諾。雖然由於我的缺點,我會失敗一千次,但我不會喪失信念。[99]

祈禱

[编辑]- 我的任何行為都離不開祈禱。人是易犯錯誤的生命,從來都無法確定自己的腳步。他可能把自己的驕傲傳來的回聲,當作是神對祈禱的回應。若想得到絕對正確的引導,人一定要有顆天真無邪的心,這樣才不會做壞事。我不能做出這種保證。我的心靈是掙扎、鬥爭、容易犯錯誤且並不完善的心靈。[100]

- 我相信靜默的祈禱往往比任何公開的行動更有力量。當我無助的時候,我不停地祈禱,堅信着純潔無暇的祈禱絕不可能沒有回應。[101]

- 我聲明要成為一名有信仰、會祈禱的人。即使我被砍成碎片,我仍然相信神會給我力量去承認他,並且我會堅定地斷言他就是神。[102]

- 就像食物是身體的需要一樣,祈禱是心靈的需要。沒有食物,一個人可以活許多天——比如麥克斯威尼就絕食了70多天——但信仰神的人不能,也不應該有片刻不祈禱。[103]

- 內心對神的存在沒有至誠的信仰,祈禱是不可能的。[104]

- 我以自己的見證説明,誠心誠意的祈禱無疑是人擁有的、戰勝膽怯和所有其他不良舊習的最有效的手段。[105]

- 如果你想請神幫助你,你要赤裸裸地走向他,沒有任何保留地接近他,不必懼怕,也不用懷疑他怎麼會幫助像你這樣墮落的人。神幫助過無數求助於他的人,他會遺棄你嗎?無論怎樣,神幫助過無數求助於他的人,他會遺棄你嗎?無論怎樣,神不會有例外。你將發現你的每一個祈禱都會有回應。甚至最不純潔的祈禱也會得到回應。我是出自親身體驗説這些的,我經歷過煉獄。首先你要尋找天上的王國,然後一切都會降臨於你。[106]

- 我相信祈禱是宗教的靈魂和本質,因而祈禱必須是人生的真正核心所在,因為離開了宗教,沒有人能夠生存。強調理性的某些利己主義者宣稱,他們和宗教毫無關聯。這就好像是説他沒有鼻子也可以呼吸一樣。無論是憑理性還是憑直覺,或者靠着迷信,人都知道和神之間有着某種關聯。極端的不可知論者或無神論者的確承認需要道德原則,並把遵守道德規範和有好報、違背道德會有惡報聯繫在一起。眾所周知的無神論者布拉德洛常堅持宣告他內心的信念。他這樣談論真理,遭受了許多磨難,但他高興這麼做,並稱真理本身就是一種回報。服從真理的喜悦他不會感覺不到。這份喜悦根本不是世俗的,而是來自和神的交流。這就是為什麼我説否認宗教的人不會、也不可能完全與宗教隔絕地生活。[107]

- 現在我談談接下來的事情,即祈禱是人的生活的真正核心,它是宗教最關鍵的組成部分。祈禱既是懇求,也是廣泛意義上的內心與神的交流。在這兩種情況中,最終的結果是一樣的。祈禱是懇求的時候,懇求應該是為了清潔和淨化人的心靈,為了把心靈從無知和黑暗的包圍中解放出來。熱切盼望喚醒自身神性的人必須仰仗祈禱。但祈禱不只是詞或耳朵的運用,不只是空洞信條的重覆。如果不能觸動心靈,無論重覆多少次「羅摩那摩」都是徒勞的。祈禱時,即使沒有言詞但心意到了,也勝過有言詞卻無心意。渴望神的心靈一定會得到清楚的回應。就像飢餓的人享受豐盛的食物,飢餓的心靈將享受至誠的祈禱。我可以給你一些來自我和同伴們的經驗:體驗到祈禱魅力的人可以好些天不吃飯,但他們的祈禱不能有片刻的停止。因為沒有祈禱就沒有內心的平靜。[108]

- 祈禱是清晨的钥匙,夜晚的門閂。[109]

- 我談到了祈禱的必要性,借此,我也論述了祈禱的本質。我們生來就是要服務同胞的,除非我們充分意識到這點,否則難以做到服務他人。人的胸膛裡,黑暗和光明的力量永遠激烈地鬥爭着。不將祈禱作為最後寄托的人,會成為黑暗力量的犧牲品。祈禱的人內心寧靜,與世界和平相處;參與世俗事務的人,如果缺乏一顆祈禱的心,將會落入悲慘的境地,還會使世界變得不幸。祈禱除了對人死後狀態有影響外,對於今生這個世界也具有無法估量的價值。在我們日常行為中,祈禱是帶來秩序井然、和平與寧靜的唯一方法。我們這群阿希姆薩的同路人,為了尋找真理和堅持真理來到這裡,並聲稱相信祈禱的功效,但至今還沒有把它當作至關重要的事情來重視。我們並沒有像關心其他的事情那樣來關心祈禱。有一天,我從睡眠中醒來,意識到自己可悲地忽視了在這件事上的責任,因此我提議採取嚴格的紀律措施,以免出現更糟糕的情況。我希望我們都能更好地祈禱。因為這麼做顯而易見很重要。把最重要的事情做好,其他事情會順理成章。這就好比調整好正方形的一個角,其他的角也會自動擺正。[110]

- 我已經給出了我的個人見證。讓每個人嘗試並發現,作為日常祈禱的結果,他為生活增添的新意是沒有任何東西可以相提並論的。[111]

- 我從來沒有發現神拒絕回應。地平線最黑暗的時候,也就是事情的發展不是一帆風順的時候,我正在監獄裡經受嚴峻的考驗,我發現神近在身邊。我想不出生命中有任何瞬間是覺得神拋棄了我的。[112]

- 在人生各個階段中,祈禱是學習高貴勇敢的自我犧牲藝術的第一課,也是最後一課,這樣的人生是以捍衛國家的自由和榮譽而達到頂峰狀態的。無疑,祈禱者要有對神的至誠的信仰。[113]

- 我同意,如果一個人二十四小時都能在修行中體驗到神的存在,就不需要單獨的祈禱時間了。但絕大多數人發現,這是不可能的。利慾薰心的日常世俗占據了他們太多的時間。對他們來講,鍛煉心靈完全從外界事物中擺脱開來,哪怕每天只有幾分鐘時間,也將會受用無窮。緘默的交流幫助他們在躁動之中體驗到不受干擾的平靜,並能幫助他們控制憤怒、培養耐心。[114]

- 真正的冥想除了專注目標外,要對一切關閉心靈的眼睛和耳朵,因而,祈禱時閉上眼睛有助於這種專注。人對於神的想像自然是有限的。因此,每個人都要把神看作是對自己的最佳感召,使自己對神的想像能保持純潔與高尚。[115]

- 祈禱是為了記住神,為了淨化心靈,即使保持靜默,也能祈禱。[116]

- 即使我被殺害,我也會堅持重複羅摩和羅希姆的名字,對我來説它們是同一個神的名字。唇間吟詠着這些名字,我會愉快地死去。[117]

- 神以他的方式回應祈禱,他的方式和人類的不一樣。因此,它們是不可思議的。祈禱的前提是信仰。沒有徒勞的祈禱。祈禱就像任何其他的行動,無論我們是否看得見,它會結出果實,這是心靈的果實,祈禱遠比所謂的行動更具有潛力。[118]

- 祈禱不需要説話。它本身獨立於任何感官的努力。我絲毫不懷疑祈禱是有效淨化內心情欲的方法。但它必須最大限度地和謙卑結合在一起。[119]

政治

[编辑]- 如果忘記了每位國民的「心意」,不管在會議中如何論述政治,都只是空泛的言論。就是這份心,我永遠無法捨棄。[120]

- 我與新興的一代之間有一段距離。我並不認為自己已是老古董。但是當我在他們中間工作時,我知道必須靠後坐,讓巨浪越過我。老年人有過他們的鼎盛時代。[121]

- 學生的任務是研究需要解決的各種問題。在他完成自己的學業以後,他行動的時候會來到的。他們必須遠離實際政治。所有的政黨都為了自己的目的而利用學生界,這一面倒的發展的迹象。當教育的目的是生產一種安於奴役的奴隸時,這或許是不可避免的。我希望教育事業的這一部分已經結束。[122]

- 論述學生任務,1941年12月

真理

[编辑]

- 當我絕望時,我會想起:在歷史上,只有真理和愛能得勝,歷史上有很多暴君和兇手,在短期內或許是所向無敵的,但是終究總是會失敗。好好想一想,永遠都是這樣。

- 原文:When I despair, I remember that all through history the ways of truth and love have always won. There have been tyrants, and murderers, and for a time they can seem invincible, but in the end they always fall. Think of it--always.

- 我只是一個真理的追求者。我宣稱發現了探尋真理的道路。我宣稱正在進行不停的努力去發現真理。但是我承認我還沒有得到真理。[123]

- 真理是你內心的那個聲音告訴你的東西。[124]

- 堅持真理運動就像一梱枝幹茂密的大榕樹。民事不服從是其中的一枝。我們通過慘痛的教訓發現,在一種目無法紀的氣氛中,民事不服從運動迅速被人接受了……我們的任務非常艱巨,但是無從躲避。[125]

- 在孟買決定暫停堅持真理運動,1919年4月18日

- 我不會為了全世界而犧牲真理與非暴力。對我來說,真理就是神,除了非暴力的道路之外,沒有其他發現真理的道路。我不打算犧牲真理即神來為印度服務。因為我知道一個拋棄真理的人也能背棄國家,背棄至親好友。[126]

- 在瓦達一次演講,1926年

- 除非通過仁愛,不可能接近真理之神。只有當人把他自己降為零的時候,仁愛才能充分表現出來。[127]

- 原文:It is impossible to reach HIM, that is, TRUTH, except through LOVE. Love can only be expressed fully when man reduces himself to a cipher.

- 手段之所以為手段,是因為它總是在我們力所能及的範圍裏……只要我們注意手段,我們或遲遲或早會達到目標。一旦我們掌握了這一點,最後的勝利就毫無疑問了。[128]

- 真理是目標,仁愛是達到這個目標的手段。我們知道什麽是仁愛或非暴力,儘管我們發現很難遵循仁愛的原則。但就真理而言,我們只知道它的一部分。人很難像完全做到非暴力那樣去獲得關於真理的完全的知識。[129]

- 人們說,我改變了我的觀點,我今天說的一些東西與我若干年幾前說的不一樣了。問題的實質是條件變化了。我是依然故我……我的環境逐步變化了,我只是作為一個堅持真理者對它作出反應而已。[130]

- 我們將進一步看到,不承認真理,不努力實現真理,就難逃自我毁滅。救贖之道在於每個人都有勇氣講真話,不顧前瞻後。[131]

- Harijan, 1946-2-10

- 那是純粹的懦弱。不可能在一個山洞裏追求真理。當需要講話的時候,保持沉默毫無意義。一個人在某種情況下可以隱居在山洞裏,但是普通人只有在社會裏才能得到考驗。[132]

- 追求真理的手段既簡單又困難。對於自負的人來說,它們似乎是完全不可能的,對於天真的孩子卻完全有可能,追求真理的人應該比塵土還要謙卑。世界把塵土踩在腳下,但追求真理的人要謙卑到讓塵土把他踩在腳下。直到這時,只有在這時,他才得以一見真理的面貎。[133]

根除不可接觸制

[编辑]- 不可接觸制是當今印度教社會的污點。我不相信它是從太古的時候傳下來的。這種悲慘的、惡劣的、奴性的不可接觸制一定是我們的生命循環位於最低潮時出現的,這種罪惡至今仍然糾纏着我們,仍然和我們在一起。在我看來這是一種對我們的詛咒,只要這個詛咒還在,我覺得我們必定要忍受在這片神聖土地上遭遇的每一種苦難,因為這是對我們犯下的滔天罪行的應有懲罰。任何人,竟然由於職業而被認為是不可接觸的,這種看法實在不可理喻。而你們,接受了現代教育的學生們,如果你們參與到這種罪行中去,則無論怎樣,還不如不接受教育為好。[134]

國家

[编辑]- 一個國家道德進步與偉大程度可用他們對待動物的方式衡量。

- 原文:The moral progress of a nation and its greatness should be judged by the way it treats its animals.

- 但在後續被證實,這並非甘地本人說的話,但已被大量引述並錯誤解讀。[135]

- 流浪狗並不代表社會的文明或慈悲,相反地,牠們顯露了群眾的無知和遲鈍。

- 原文:Roving dogs do not indicate civilization or compassion of society, they betray, on the contrary, ignorance and lethargy of its members[136]

- 國家是在痛苦和受難中誕生的。[137]

- 論1919年4月13日阿姆利則市賈利安瓦拉廣場大屠殺

- 在這個國家裏,最窮的人也覺得這是他們的國家,在國家的締造中也有他們的發言權。[138]

- 赴倫敦船上對路透社記者描繪夢想中之印度,1931年

- 我堅信如果國家用暴力消滅資本主義,國家本身就會陷在暴力的羅網裏,永遠不可能發展非暴力。國家代表一種集中的、有組織的暴力。個人是有靈魂的,但是國家作為一部沒有靈魂的機器,決不會拋棄它以生存的暴力。因此我寧願贊成託管理論。[139]

- 我承認人實際上是按照習慣生活的,但是我認為讓人按照意志生活更好。我也相信人能夠把他們的意志發展到某種程度,從而把剝削減少到最低限度。我懷着最大的恐懼看着國家權力的增長,但它摧毀個人的人格,對人類貽害無窮,正是個人的人格才是一切進步的泉源。[140]

- 學生的首要工作是規劃出自由國家的兒女們所應該接受的教育是什麽樣的……一個學生的生活類似隱士。他必須是簡單的生活和豐富的思想的化身。他必須是有規律生活的化身。他的快樂來自學習。當學習不再成為學生的負擔時,學習確實提供真正的快樂。豈有比學問日增更快樂的事?[141]

- 論述學生任務,1941年12月

教育

[编辑]- 教育不只是傳授知識,還是培養性格,是培養責任心。在印度語言中,教育一詞的字面意思就是「訓練」。[142]

控制味覺

[编辑]- 想要控制性欲的人,如果他控制了味覺,就容易做到禁欲。我擔心,這是一條相當難遵守的規定。我剛剛視察了維多利亞旅社。我目睹的情況不令我沮喪——儘管本應該令沮喪——現在我已經習慣了。那裡有那麼多廚房,不是為種姓制限制設立的,而是為滿足人們對調味品的需求設立的,讓來自不同地方的人根據各自的習慣加入不同種類、不同份量的調料。因而,我們發現,對於婆羅門自身來説,為了專門迎合各類人群的細致口味,就得開設不同的區域和不同的廚房。我覺得,這種做法使人變成味覺的奴隸,而不是味覺的主人。可以這麼説,除非我們的頭腦從這種習慣中擺脱出來,除非我們滿足於為了保持身體健康而吃飯,除非我們準備擺脱刺激、辛辣和令人興奮的食物調料,否則我們肯定抵擋不了可能面對的過剩而不必要的刺激。如果我們落到這種地步,結果自然是濫用了自己,濫用了賦予我們的神聖信任,我們變得比動物還要低等。我們和動物一樣吃喝、放縱情欲,然而你可曾見到過一匹馬或一頭牛,像我們一樣濫用味覺?我們大吃大喝以至不知身在何處,我們追逐一餐又一餐的美味,搜尋報𥿄上的美食廣告以至變得徹底瘋狂,你認為這種做法是文明的標誌,是真正的生活方式嗎?[143]

斯瓦德希

[编辑]- 斯瓦德希是條重要的規定,我覺得,我們為了滿足自己,不顧及附近的人而跑到別的地方去,這就背離了我們人類神聖法則之一——斯瓦德希。如果大人從孟買來到這裡,向你供貨,只要你在附近能找到馬德拉斯土生土長的商人,你就沒有理由支持孟買商人。這是我對斯瓦德希的理解。在你的村莊,只要你能找到你們村自己的理髮師,就一定要支持他,而不要找從馬德拉斯來的高級理髮師。如果你覺得村民理髮師應該具備馬德拉斯理髮師的技藝,你可以培訓他。如果你願意,想盡一切辦法把他送到馬德拉斯去,讓他學習職業技能。在你這麼做之前,你沒有理由去找另一位理髮師,這就是斯瓦德希。因此,當我們發理有許多東西在印度買不到時,我們必須賞試不用它們,我們必須放棄許多我們認為必要的東西。然而相信我,當你頭腦中有了這個想法,你將發現自己的肩膀上會減少許多負擔,就像在無與倫比的書《天路歷程》中清教徒做的那樣。當清教徒肩上的沉重負擔脱落後,他感到比剛開始踏上旅途時自由多了。如果你立即遵從斯瓦德希,你會比現在更加自由。[144]

無畏

[编辑]- 我在印度到處旅行時發現,那些受過教育的印度人被一種令人癱瘓的恐懼震攝住了。在公共場合我們不敢開口,不敢聲明我們確鑿的觀點,我們持有的觀點只能私下悄悄談論,它們不能成為公開的輿論。假如我們發誓保持靜默,我無話可説。但是當我們公開説話時,我們説的是連自己也不相信的事。我不知道在印度的每位公眾人物是否都是這樣言不由衷。我向你們提出,只有唯一存在(Being)——如果存在一詞可以適當使用的話——我們不得不畏懼,那就是神。我們畏懼神,就不需要畏懼任何人,無論他身居怎樣的高位。無論你要遵守什麼形式的真理誓言,你都必須無所畏懼。這樣你就會發現,在《薄伽梵歌》裡,一位善人的首要基本品質是無所畏懼。我們害怕很果,所以我們不敢説出真話。畏懼神的人肯定不會擔憂任何世俗的後果。在我們渴望理解什麼是宗教之前,在我們渴望引導印度的命運之前,難道你不覺得我們應該具備無畏的秉性嗎?還是説我們應該恐嚇同胞,正如我們被別人恐嚇那樣?這樣我們就能明白,無畏是多麼得重要。[145]

理想中的人

[编辑]- 拋棄所有折磨人心的渴望,從內心得到滿足的人,是一位西塔普拉亞那或薩馬蒂希薩。他在逆境中沉着冷靜,不貪圖快樂。人通過五種感官來感受愉悦和痛苦。而這位智者把他的感官從感覺對象(色、聲、香、味、觸)上脱離開來,就像烏龜縮回了它的肢體。當烏龜遇到危險時,它會縮進殼裡。但是對人來説,感官的對象時刻準備攻擊人的感官,因此人們的感官必須總是收回去的,應該時刻準備與感官對象作鬥爭。這是真正的戰鬥。有的人借助禁欲和絕食的武器來抗拒感官對象,這些措施有一定的局限性。當人絕食時,感官不接觸感官對象,但光靠絕食不能杜絕他對味覺的喜好。另一方面,絕食結束後,對味覺的喜好可能反而強化了。一個人只能仰仗神的恩典來戰勝味覺。人的感官是如此強大,以至不加以防範的話,就會用力拖住這個人,使他受到它們的支配。因此,人必須始終控制住感官。只有當他把目光轉向內心,親證位於內心的神,並把自己奉獻給神時,他才能實現這個目標。一個人把神當作他的目標,把自己的一切獻給神,控制住自己的感官,這個人就是精神堅定的瑜伽修行者。此外,如果一個人控制不住他的感官,總是注意感官對象,並對它們迷戀執着,以至幾乎思考不了任何別的事情。從這種迷戀中會生出欲望,當欲望受挫,他就感到憤怒。憤怒使他近乎瘋狂。他不明白他在做什麼,他喪失了記憶,行為錯亂,最終落得個不光彩的下場。感官游移不定的人,就像一艘無舵的船,聽憑暴風的擺布,結果撞到岩石上被擊得粉碎。因此人們要放棄所有的欲望,控制住自己的感官,才不會沉溺在有害的行為中。這樣的話,他將目不斜視,並且只注視高尚的東西;他的耳朵將聆聽對神的贊美聲,或傾聽悲哀的哭聲;他的手腳將用於為別人服務。的確,所有的感覺器官和行為器官應有助於人履行職責,使他適宜接受神的恩惠。一旦神的恩惠降臨於他,所有的悲哀雲消霧散,如同陽光下的冰雪消融。當神的恩惠照耀着他,所有的痛苦無影無踪,他將會是意志堅定的人。然而,如果一個人沒有堅定的意志,他怎麼能有正確的思想?沒有正確的思想就不會有安寧,沒有安寧就沒有幸福。精神堅定的人看待事物如身在日光下般清楚。不堅定的人則被世上的紛亂所迷惑,像盲人一樣看不清楚。還需要説的是,老於世故的人認為的純潔,對意志堅定的人來説卻是不干淨和討厭的。河流不停地流向大海,大海卻從不到哪裡去,同樣,各種各樣的感官對象經過瑜伽修行者,但他會像大海一樣總是保持平靜。因此,摒棄一切欲望的人,他不驕傲、不自私、特立獨行,他找到了平靜。這是完美的聖人的狀態,即便是在生命的最後一小時,他若達到了這種狀況,他就能得到拯救。[146]

- 在《薄伽梵歌》第二章裡描述的西塔普拉亞那的理想,總是出現在我的面前,我不停地努力想要達到這個理想。不管別人怎麼説,我知道我還差得很遠。當一個人確實達到這種狀態時,他的思想就擁有了一種力量,這種力量可以轉化周圍的事物。但我的這種力量現在在哪裡呢?我只能説我是一位普通的人,是用和別人一樣的粘土做成的,我只能無止境地努力追求《薄伽梵歌》擺在所有人面前的崇高理想。[147]

- 如果我們接受西塔普拉亞那那的理想,也就是一位薩提亞格拉哈戰士。我們就不會把任何人當作是我們的敵人,我們必須消除一切敵意和惡意。這個理想並不只是適用於少數幾位挑選出來的聖人或先知,它適用於所有的人。當我在鳯凰村時,我把自己説成是清掃工,這不僅是説説而已,實際上我真的是。正是在那裡,我受內心想法的驅使,拿起了水桶和掃帚,我要和底層中的最底層的人打成一片。我作為一名謙卑的勞動者,可以證明,任何人,甚至一位頭腦簡單的村民,只要他竭盡全力,就能達到《薄伽梵歌》裡所描述的內心平靜的狀態。我們所有的人都會時常犯糊塗,儘管我們不會介意承認甚至不會意識到這點。意志堅定的人將永遠不會失去耐心,即便是和孩子在一起;他不會放任自己的憤怒或陋習。正如《薄伽梵歌》教導的那樣,要把宗教運用於日常生活。宗教不是為了獲得來世好處的手段,不能因此而全然不顧你在此生的修為。那將是對宗教的否認。[148]

- 《薄伽梵歌》的教導不是為了離群索居的那些人,而且為了每一個人,無論他的出身或或地位任何。達到《薄伽梵歌》所描述的狀態是每個人的責任,只有當生命奠基在無畏之上時,才可能做到這一點。[149]

- 這個理想是太難追求了嗎?不,相反,其中制定的行為準則是唯一符合人類尊嚴的行為準則。[150]

- 我承認,儘管我努力在追求,但我距離平靜的狀態還很遙遠。[151]

- 活着時,沒有人可以達到完美的境界。理由很簡單,因為只要人還不能徹底地克服自我,理想的狀態就不可企及。只要人還被肉體束縛,他就不能完全根除自我。[152]

- 目標永遠是不可企及的。進步越大,越能認識到我們的微不足道。我們在努力的過程中得到滿足,而不是達到目標的時候。竭盡全力就是全面的勝利。[153]

愛

[编辑]- 我的目標是與世界友好相處。我能把最博大的愛和對邪惡的最強烈的抗拒結合起來。[154]

- 科學家告訴我們,構成我們星球的原子之間如果沒有了內聚力,一切將分崩離析,我們也將不復存在。既然連無知覺的物質中都有凝聚力,那麼有生命的事物中也必然存在,而這種凝聚力的名稱就是愛。我們注意到,父子、兄弟姊妹和朋友之間都有愛,但我們一定要學會在所有的生命中運用愛的力量,在運用中包含着我們對神的認識。哪裡有愛,哪裡就有生命。仇恨導致滅亡。[155]

- 把劍扔到一旁,我能給予反對者的惟有滿杯的愛。我期待着用這杯愛能把他們拉得離我更近。[156]

- 為我們發現愛的律法的人,是遠比我們現代的科學家更加偉大的科學家。由於我們的探索還不夠深遠、廣泛,因此不是每個人都能看到它的成效。這樣來説,至少是一種幻景,一種我正為之而努力的幻景。我越是按照愛的律法來為人處事,我就越能感覺到生命中的喜悦,感覺到身在宇宙宏圖中的喜悦,感覺到身在宇宙宏圖中的喜悦。它給予我和平,以及大自然的秘密的含義,這種含義我無法描述。[157]

- 阿希姆薩意味着聖保羅教義的「愛」,但它的含義超出了聖保羅對「愛」的定義。儘管我知道聖保羅的完美定義對於所有實際目的來説足夠了。阿希姆薩包括了所有的生物,不僅僅是人類。此外,在英語中「愛」還有其他的意思,因此我被迫選了一個消極的詞。但是,正如我已經告訴過你們的,它不代表消極的力量,而是優越於所有力量總和的一種力量。在生活中體現阿希姆薩的人,是在運用優越於所有野蠻力量的一種力量。[158]

- 從古到今,世界上每一位聖人依據他的見解和能力,成為人類至高無上律法的活生生的例證。真的,我們身上的獸性似乎經常容易獲勝。然而這並不能否證愛的律法。它只能説明貫徹愛的律法有困難。如果沒有像真理一樣重要的律法,會是怎麼樣呢?當愛的律法普遍被實踐時,神將統治人世間,就像他統治天國一樣。我們了解人世間,卻對我們心中的天國感到陌生。如果有可能對某些人實踐愛,卻不容許對其他所有人實踐愛,甚至連可能性都不允許,那將是一種傲慢的行為。[159]

- 在世人記憶中,現代科學有許多事例證明了,似乎不可能的事情可以成為現實。但是自然科學的勝利,和總結出愛是我們人類的律法的生活科學的勝利並不矛盾。我知道靠爭辯是不能證明這條律法的。它是由一生都遵循愛的律法的人們證明的,全然不顧可能遭遇的影響。沒有犧牲就沒有真正的收獲。既然愛的律法的實證是最真實的收獲,那麼做出最大的犧牲也是需要的。[160]

- 人類經驗的全部總和是人想方設法地繼續活着。從這個事實我可以推斷,統治人類的是愛的律法。如果是暴力——例如仇恨——統治着我們,那麼很久以前我們就該滅絕了。然而可悲的是,所謂的文明人和國家表現出來的行為,就好像社會的基礎是暴力。這給了我難以形容的喜悦來通過試驗證明,愛是生活至高無上的唯一律法。大量反面的證據動搖不了我的信念。[161]

- 只能通過愛來發現神,不是世俗的愛,而是神聖的愛。[162]

- 這個世界是由愛的紐帶聯繫到一起的。歷史不會記錄每天發生的關於愛和服務的事件。它只記載關於衝突和戰爭的事件。不過實際上,在這個世界裡,愛和服務的行為比衝突和紛爭要普遍得多。我們發現,世上有無數欣欣向榮的村莊和城鎮。如果這個世界總是充斥着紛爭和傾軋,它們無論如何不可能存在下去。[163]

- 愛在哪裡,神就在那裡。[164]

- 阿希姆薩意味着博愛。[165]

- 懦夫是不會有愛的,愛是勇者的特性。(原文:A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave.)

感情

[编辑]- 如果心地純潔,身體的粗野衝動就無機可乘。但是,我們說的心地是什麼意思呢?什麼時候我們可以認為心地是純潔的?心地不是其他的東西而是阿特曼,或是阿特曼的寄寓場所。想像中的心地純潔的人是完美地親證了阿特曼的人。當親證實現時,對感覺的渴望化為烏有。一般來說說,當我們努力追求這種純潔時,心地就是純潔的。好比說我愛你,只是指我努力培養對你的感情。如果我擁有無止境的愛,我就是一位完美的覺悟者,但實際上我不是,我真正愛的任何一個人不會誤解我的意圖或言詞,也不會對我有惡意。由此推論,當任何人把我們看作是他的敵人,錯誤主要在於我們……完美的心地純潔是最終的階段。在我們到達這個階段前,我們會變得越來越純潔,對感官享受的渴望也會逐漸相應地消退。[166]

誠實

[编辑]

- 誠實是萬能鑰匙。不管在什麽情況下也不要說謊,不要遮遮蓋蓋,要相信你的老師和長輩,對他們要胸懷坦蕩。不要對任何人抱有惡意,不要在別人背後說壞話,最重要的是「不要自欺」,那樣你就不會欺人了。誠實地對待生活中最小的事情是純潔生活的唯一秘密。[167]

- 誠實不像我們通常理解的那麼簡單,即只要有可能我們就不應該説謊。也就是說,諺語「誠實是最佳的策略」所暗示的——如果誠實不是最佳的策略,我們可以棄之不顧——誠實並不僅僅是如此。這裡講的誠實是指,我們須不惜任何代價,用真理的法則來支配生活。為了講清楚這個定義,我以波拉達的生平來舉例說明。為了堅持真理,他敢於反對自己的父親,他不採用報復的手段來保護自己,而是用自己的錢償還父親。父親攻擊他,或者父親派別人來攻擊他,他卻堅持自己所理解的真理,準備寧願死去也不報復父親。他不僅不回避攻擊,相反,他唇帶微笑,經受了無數的折磨,最後真理贏得了勝利。這麼做,波拉達並沒有覺得是在忍受折磨,因為他知道在他有生之年,總有一天會證明絕對正確的真理法則。事實上,即使他在備受折磨的過程中死去,他仍會堅持真理,這就是我願意遵從的真理。昨天我注意到一個偶然事件。它是一件瑣碎的小事,但我認為這些瑣碎的小事就像稻草,能夠顯示風從哪個方向吹來。這件小事是這樣發生的:我和一位想和我交談的朋友正在一旁説話,我們聊到了私密話題。另一位朋友碰巧走過來,他有禮貎地問是否打擾了我們。正在和我談話的朋友說:「哦,不,這不是什麼私人談話。」我吃了一驚。因為當我被叫到一旁時,我明白,就這位朋友而言,這談話是私人性質的。但他立即出於禮貌——我會稱之為過分的禮貎,説這不是私人談話,另一位朋友可以加入進來。可以說,這麼做偏離了我定義的誠實。我覺得這位朋友應該用盡可能溫和的方式,公開、坦誠地說:「是的,就剛才,正如你説的,確實會打擾我們。」如果這個人是位紳士,這麼說不會對他有任何哪怕最輕微的傷害。我們應當把每個人都看作紳士,除非他證明自己不是。也許有人會告訴我,這件小事重要的顯示了我們民族的裝腔作勢,我認為這是言過其實了。如果我們出於禮貌繼續談論這些事情,我們就真的變成了偽君子的民族。我想起和一位英國朋友的談話。相較而言,我和他比較陌生。他是一所學校的校長,在印度住了幾年。他和我交換意見,問我是否願意承認,印度人不像英國人,當需要說不時不敢說不。我必須承認是這樣的,我同意他的說法。我們過分關注對方的情緒,我們的確不敢坦誠、大膽地說不。我們在靜修院(紀律嚴明的團體生活的地方)定了個規則,當我們的意思是不時,必須說「不」,不必考慮後果。這就是第一條規則。[168]

道德

[编辑]- 我們只有堅決保持自己的文明和道德,也就是不自誇過去的光榮,而是在我們自己的生活中體現古代的道德光彩,讓我們的生活成為過去的光榮的見證[169]

- 從南非回到印度後重要講話

- 過去的30年裡,我一直宣講並實踐薩提亞格拉哈。今天我所了解的薩提亞格拉哈,是逐漸演變的結果。

薩提亞格拉哈迴異於消極抵抗,這兩者就好像南北極一樣。消極抵抗被認為是弱者的武器,為了達到某個人的目的,它不排除使用武力或暴力;而薩提亞格拉哈被認為是最強者的武器,它擯棄任何形態或形式的暴力。

薩提亞格拉哈一詞是我在南非時發明的,用來表達南非印度人運用了整整8年的一種力量。當時,在英國和南非正在進行以消極抵抗為名的運動。我發明這個詞是為了與這些消極抵抗運動作出區別。

它的根本含義是堅持真理,因此也就是真理的力量。我還把它稱為愛的力量或心靈的力量。在應用它的初期階段,我發現對真理的追求不允許人們用暴力傷害他的對手,他必須用忍耐和同情來防止犯錯誤。因為向一個人顯示的真理,在另一個人看來可能是錯誤的。忍耐意味着甘願受苦……真理的合理性不在於讓對手遭受痛苦,而在於讓自己受苦。

可是為了人民的利益,在政治領域開展的鬥爭,絕大部分是反對不公正的法律。當你用請願之類的辦法不能讓法律制定者深刻認識到所犯的錯誤時,如果你不願向錯誤屈服,可供你採取的唯一方法,是使用暴力來強迫他,或者你個人承受違反法律而招致的處罰。因而,絕大多數時候,薩提亞格拉哈作為文明不服從或文明抵抗的形式出現在公眾面前。某種意義上來説,薩提亞格拉哈是文明行為而不是犯罪。

犯法的人偷偷摸摸地違反法律,並企圖逃避法律的處罰。文明抵抗者不會這麼做。他一直遵守他所在國家的法律,不是由於害怕違法的制裁,而是他認為法律有利於社會的福祉。但有些時候——通常很少見——他會認為某些法律是不公正,以至服從它們是一種恥辱。於是他公開地、文明地違反它們,平靜地承受違法的處罰。為了向法律制定者表達他的抗議,他可以停止與政府合作,拒絕服從與道德墮落無關的其他法律。

在我看來,薩提亞格拉哈的美好功效是如此巨大,它的教義是如此簡單,以至都可以向孩子們宣講。我向無數的男人、女人和孩子們演講過薩提亞格拉哈,他們一般被稱為契約印度人(indentured Indians),演講效果異乎尋常地好。[170]

- 我相信應該崇拜道德本身,而不是崇拜有道德的人。[171]

- 傷害一個個人或國家的倫理的經濟學是不道德的,因此,是罪惡的……真正的經濟學不違背最高的倫理標準,就像所有名副其實的真的真正的倫理同時也是優秀的經濟學。堅持鼓吹崇拜貪欲之神的經濟學,使強者能夠犧牲弱者為代價來聚斂財富的經濟學是陰暗的偽科學;……另一方面,真正的經濟學代表社會公正;它一視同仁地促進所有的人,包括最弱的人的福利,是正常生活所不可缺少的。[172]

- 一個人不可去懲罰他自己的信念戓觀點認為有錯誤的行為。一個人今天認為錯誤的事,明天可能被他看做毫無害處。因此錯誤行為必須是指社會公認的錯誤行為。……如果受責備的人並不是有意識地犯錯誤,也不可加以懲罰。[173]

靜默

[编辑]- 我經常想,一位尋求真理的人必須靜默,我知道靜默的奇妙功效。我在南非訪問了一個特拉普派的修道院。那是一個美麗的地方,絕大多數的修道士發誓保持靜默。我詢問一位神父為什麼,他説動機很顯然,「我們是軟弱的人。我們經常不知道自己説的是什麼。如果我們想要聽到一直在內心訴説的輕柔的聲音,那麼我們不停地説話就聽不見了。」我理解這個珍貴的教導。我知道靜默的秘密。[174]

- 經驗告訴我,靜默是真理信徒的精神紀律的一部分。有意或無意地,人們容易誇大、隱匿或修改真理,這是人天性中的弱點。為克服這種弱點,靜默是必要的。少言寡語的人説的話通常是經過深思熟慮的,他慎重地使用每個詞。[175]

- 對我來説,靜默現在是身體和精神兩方面的需要。最初,保持靜默是為了減輕感官的壓力。其次,是為了保證我有寫作的時間。堅持了一段時間後,我從中發現了它的精神價值。我的腦海中突然閃現一個念頭,靜默是我和神交流的最佳時候。現在我覺得好像我生來就是要靜默的。[176]

- 把嘴封住的靜默不是靜默。砍掉舌頭的人不能説話,但這也不是靜默。能夠説話卻沒有廢話的人是真正靜默的人。[177]

獨身

[编辑]- 想要為國家服務的人,想要一睹真正的宗教生活的人,他們必須過獨身(在尋找神的過程中,守住貞潔或節制性欲)生活,無論已婚還是未婚。婚姻只是把一位婦女帶進了男人的生活,在特定意義上,他們成為朋友,今生與來世永不分開。我不認為在我們的婚姻觀念中一定要有情欲。不管怎樣,這就是那些來到靜修院的人所要面對的生活。[178]

- 我們的世界似乎在追逐短暫價值的事物。它沒有時間顧及其他的事。當一個人稍微深入地思考一下就會明白,最終只有那些永恆的事物才有價值。

什麼是禁欲(宇宙最高的永恆的實體或精神——的追求過程,如真理,從詞源學的意義上來説就是控制所有的感官,我們應該忘記禁欲的狹隘理解,不能把它局限於僅僅是控制情欲)?它是指引我們通往梵天的生活方式。它包括完全控制生殖過程。控制必須落實到思想、言論和行為上。如果思想失控,控制其他兩方面也就沒有意義。印度有句諺語是這樣説的:「心地純潔的人就好像恒河中所有潔淨的水都在他屋子裡」。因為控制住了思想後,控制言談和行為就易如反掌了。我設想中的禁欲者將會健康、長壽。他甚至不會遭受像頭痛之類的病痛困擾。腦力勞動和體力勞動不會使他疲勞。他總是生氣勃勃,從不懶散。外表的整潔狀況準確地反映出一個人的內心。他會展現出在《薄伽梵歌》中所描述的穩重的人的所有品性。即便他還沒有達到這樣的品性,也不用着急。

一個人若能做到完全保留和升華具備繁衍後代潛能的重要液體,他就應當展現上面描述的所有品性,這難道奇怪嗎?一滴就含有孕育後代的潛在可能,誰能度量這種升華的創造性力量?波顛闍利描述過五條紀律。不可能把其中一條單獨拿出來實踐。禁欲可以被安置在真理的框架內,因為它確實包含其他四條。如今的時代,五條紀律擴展到十一條。維諾巴把十一條紀律用馬拉地語的韻文表示出來,它們是:非暴力、誠實、不偷竊、禁欲、不佔有、生計勞動、控制味覺、無畏、宗教平等、斯瓦德希和根除不可接觸制。

所有這些可以從真理中推尋出來,但生活是複雜的,不可能發布一條主要的原則,剩下的就隨它們去。即使我們知道一個命題,也應當明白它是如何推理得來的。

要時刻牢記,所有的紀律都同等重要。如果違反了一條,就是違反了所有的紀律。在我們當中似乎有種普遍的看法:背叛真理或非暴力是可以原諒的。人們很少提到不偷竊和不佔有。我們幾乎沒有認識到遵守它們的必要性。但在頭腦中的想像違背了禁欲,也會激發憤怒,使情況變得更糟。

價值被誇大或者低估的社會,一定存在某些嚴重的錯誤。況且,在狹隘意義上使用禁欲一詞貶損了它的價值。這種貶損增加了正確遵守它的難度。當它被孤立出來,即便不是無法做到,遵守基本的禁欲也變得困難重重。因此,重要的是所有的紀律要當作一個整體來遵守。這樣才會使人認識到禁欲的充分含義和意義。[179]

謙卑

[编辑]- 沒有足夠的謙卑感的人是找不到真理的。如果你想在真理的海洋中游泳,你必須把自己降低為零。[180]

- 非暴力的精神必然將人引向謙卑。非暴力意味着信任永恒的磐石——神。如果我們要尋求神的幫助,我們必須懷着一顆謙卑和悔悟的心來接近他。我們必須表現出來,就像芒果樹結果時,它的枝條下垂一樣。它的高貴存在於莊嚴的卑微中。[181]

- 不要把謙卑和禮貎、禮節混為一談。表面上一個人也許會向另一個人屈服,但他的心裡可能充滿仇恨,這不是謙卑,而是狡猾。一個人也許會反覆吟唱神名「羅摩那摩」,或撥着念珠喃喃祈禱,或在社會中顯得像是聖人,但如果他內心自私自利,他就不是謙恭的人,而是偽君子。

一位謙卑的人意識不到自己的謙卑。真理之類也許有度量的尺度,可謙卑沒有。與生俱來的謙卑絕不會永遠隱而不顯,但是它的持有者意識不到它的存在。最富仙人和眾友仙人的故事是很好的例子。謙卑的人明白自己無足輕重,而妄自尊大的人自以為了不起。如果有人以自己能遵守院規而驕傲自大,那麼遵守院規就失去了部分意義。吹噓自己品德的人經常成為社會的禍害。社會不欣賞這種行為,他自己也不能從中得到任何好處。也許有一種想法可以讓我們更加謙卑:在浩瀚的宇宙中,所有的生命都不過是微小的原子。我們作為肉體的存在轉瞬即逝,在永恒之中一百年算得了什麼?但如果我們砸碎了自我的鏈條,融入人類的海洋,我們就與尊嚴同在。自以為是什麼的人在與神與人之間設下了屏障,而停止去感覺自己是什麼的人,與神合一。大海中的一滴水分享着海洋的偉大,儘管它沒有意識到。然而一旦它脱離大海,獨自存在,就會立即被蒸發掉。不誇張地説,地球上的生命只不過是一個泡沫。

為他人服務的一生必定是謙卑的一生。為別人願意犧牲生命的人沒有時間為自己謀得一個顯要的位置。不要像在印度教中那樣,錯把無所作為當成是謙卑。真正的謙卑是竭盡全力、持之以恒地為人類服務。神顯現在行為中,沒有片刻的休息。如果我們為神服務或與神合一,我們的行為就要像他那樣不知疲倦。脫離海洋的水滴也許有片刻的休息,但海洋中的水滴永不停息。我們的情況也一樣。當我們與神的海洋合一時,我們也不停息,不需要休息。我們的睡眠就是行動,因為睡眠的時候心中仍有神。永不停息的信念才能換來真正徹底的休息,擁有從不懈怠的激情才能最終抵達無法言説的平靜。徹底無我的最高狀態難以描述,但沒有超出人類的經驗範圍,許多專注的人達到了這種狀態,我們自己也有可能達到。這就是成立真理靜修院的目標,所有的院規和活動都在幫助我們實現目標。只要我們堅信真理,總有一天會在無意中達到。[182]

體力勞動

[编辑]- 對於遵守不偷竊和不佔有原則的人來説,體力勞動必不可少。只有當人靠體力勞動來維持生計時,他才可以從傷害社會,甚至傷害自己中被拯救出來。有勞動能力的成年人必須靠自己來完成所有的工作,不能由他人來服務,除非有恰當的理由。但同時他們必須記住,為兒童服務,以及為殘疾人、老人和病人服務是每位健康者義不容辭的義務。[183]

靈魂

[编辑]- 日本人不可能腐蝕我們的靈魂。如果中國人的靈魂被傷害了,那不是被日本所傷害的。[184]

- 回答出席世界基督教會議中國代表問題,1938年12月31日

暴力

[编辑]- 不使用暴力,是謙遜的極限。

- 贫穷才是最糟糕的暴力。[來源請求]

修養

[编辑]- 力量不是來自身體的能力,而是來自一種不屈不撓的意志。[185]

- 誰能否認今日許多充當科學和藝術的東西毁壞了心靈而不是提升心靈,並助長我們最低下的情欲,而不是激發我們最好的一面?[186]

- 總之,真正的美在於內心的純潔。[187]

- 一個真正忍受着磨難的人會忘記磨難,他從不計較受到了多少折磨。忍受磨難帶來的快樂,超過了其他所有的快樂。[188]

- 以眼还眼,世界只会更盲目。(10月2日之每日名言)

- 原文:An eye for an eye makes the whole world blind.

- 仇恨罪惡,但不仇恨作惡者。……我必須理解有血有肉的凡人所繼承下來的種種過錯。……不合作運動不是鼓吹仇恨的。……真正的不合作是不同流合污,不與罪惡合作,但不是與作惡者隔絕[189]

- 如果一個人正在誠懇地賠罪,我們應該為此向他表示感謝和祝賀,而不應該挖他過去的爛瘡疤,君子風度要求我們這做。[190]

生死

[编辑]

- 生由死而來。麥子為了萌芽,它的種子必須要死了才行。

- 就是因為自己非常怕死,所以才會對別人的死亡流下眼淚。

- 我已經準備好去死了,但這絕不意味著我去殺人。

- 原文:I am prepared to die, but there is no cause for which I am prepared to kill.

- 活着,如同生命中最后一天般活着。学习,如同你会永远活着般学习。(11月5日之每日名言)

- 原文:Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

- 「在履行我承當的最高責任的道路上,如果我殉難了,那是我當之無愧的,未來的歷史學家可以說……如果需要,我不惜為解放賤民而死。」[191]

關於強弱

[编辑]- 弱者永遠都不會寬容,寬容是強者的特質。

- 原文:The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

宗教

[编辑]- 無數的例子讓我深信,上帝終將拯救那些動機純正的人。

- 祈禱不是要求,而是灵魂上的渴望。

- 我既生為一個印度人便「應當」信仰我們的印度教;既然我可以根據我們印度教的信仰決定我這種合乎你們基督的精神的革命方式,那我又何必改信你們的基督教呢?[192]

- 在我看來,脫離宗教的政治是絕對骯髒的,避之唯恐不及。政治就是治國;國家福利應該成為具有宗教情懷的人,換言之,即神與真理的追求者所關心的東西。對我來說神與真理是同義詞,如果有人告訴我,有一個神是違背真理的神,戓懲罰人類的神,那麼我不會崇拜這樣的神。因此,在政治活動中我們也必須建立人間天堂。[193]

- 在大吉嶺與基督教傳教士談話,1925年

- 宗教性不在於通曉經典,進行哲學討論。它是一種心靈文化,是一種無與倫比的力量。精神性的第一項要求是無所畏懼。膽小鬼從來沒有道德。[194]

- 哪裡有恐懼,哪裡就沒有了宗教。[195]

- 「在我的內心深處,我習慣於說,雖然神可能就是愛,歸根結柢,神是真理。……兩年前我又更進了一步,說真理就是神。……我發現最能接近真理的途徑就是愛。」[196]

- 在瑞士一次會議,1931年

- 如今,人的所有活動組成了一個不可分割的整體。你不能把社會的、經濟的、政治的和純粹宗教的活動分割為互不相關的部分。我不知道任何脱離人類活動的宗教。[197]

- 我喜歡你們的這位基督,但我不喜歡你們的基督教徒。你們的基督教徒是那麼不像你們的這位基督。

- 如果基督徒真正按照聖經裡找得到的基督的教導生活,所有的印度人今天都會成為基督徒。

評論

[编辑]- 後世大概不會相信,這樣一個人(聖雄甘地)曾有血有肉地走在這地球上。

- 原文:Generations to come will scarcely believe that such a one as this walked the earth in flesh and blood.

- 愛因斯坦

参考文献

[编辑]- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 2, pp 23~24.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 3, pp 14.

- ↑ Young India, 1924-11-13, pp 378.

- ↑ Harijan, 1931-07-16, pp 181.

- ↑ 《聖雄甘地的演講和寫作》,1933,pp 330.

- ↑ Harijan, 1938-11-19, pp 343.

- ↑ Harijan, 1946-04-28, pp 109.

- ↑ Harijan, 1947-06-29, pp 209.

- ↑ 《甘地自傳》, 1966, pp 206.

- ↑ 《書信選集》,第一卷,pp 18.

- ↑ Young India,1924-12-26,pp 424.

- ↑ Hind Swaraj (Indian Home Rule),1952,pp 71.

- ↑ Young India,1924-07-17,pp 236.

- ↑ Young India,1924-08-14,pp 267.

- ↑ Harijan, 1947-11-30, pp 447.

- ↑ Harijan, 1947-07-13, pp 232.

- ↑ Harijan, 1940-08-18, pp 254.

- ↑ Satyagraha in South Africa, 1950, pp 318.

- ↑ 《甘地選集》, 1957, pp 36.

- ↑ Young India,1924-12-11,pp 406.

- ↑ Harijan, 1939-02-11, pp 8.

- ↑ Harijan, 1939-09-02, pp 260.

- ↑ Harijan, 1946-04-07, pp 72.

- ↑ Harijan, 1947-01-12, pp 490.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 113.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 136.

- ↑ 《馬哈德夫·德賽日記》,第一卷,1932-06-21,pp 184.

- ↑ 《聖雄甘地全集》,第十四卷,1918-05-01,pp 385.

- ↑ Young India,1928-12-20,pp 420.

- ↑ 《甘地自傳》,1966,pp 382.

- ↑ Young India,1926-06-03,pp 205.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 130.

- ↑ Modern Review, 1916-10.

- ↑ Young India, 1920-08-25,pp 2.

- ↑ Young India, 1926-06-24,pp 230.

- ↑ Young India, 1928-09-06,pp 301.

- ↑ Harijan, 1939-05-06, pp 113.

- ↑ Harijan, 1939-05-06, pp 113.

- ↑ Harijan, 1939-05-13, pp 121.

- ↑ Harijan, 1939-05-20, pp 133.

- ↑ Harijan, 1939-11-04, pp 331.

- ↑ Harijan, 1940-03-02, pp 19.

- ↑ Harijan, 1940-07-21, pp 214.

- ↑ Harijan, 1940-07-21, pp 215.

- ↑ Harijan, 1940-08-11, pp 245.

- ↑ Harijan, 1940-08-11, pp 245.

- ↑ Harijan, 1946-09-29, pp 332.

- ↑ Harijan, 1947-12-14, pp 468.

- ↑ 《聖雄甘地的演講和著作》(第四版),pp 346.

- ↑ 池田大作:〈有形之寶 無形之寶〉,創價學會譯:《希望對話──給21世紀的青少年》,香港:明報出版社有限公司,2003年1月,第227頁,ISBN 9629739010

- ↑ Young India, 1920-08-11, pp 3.

- ↑ Young India, 1920-08-11, pp 3.

- ↑ Young India, 1920-08-11

- ↑ Young India, 1921-03-23, pp 90.

- ↑ Young India, 1924-12-26, pp 421.

- ↑ Young India, 1925-05-21,pp 178.

- ↑ Young India, 1925-10-08,pp 346.

- ↑ Young India, 1929-10-31,pp 356.

- ↑ Young India, 1931-04-02, pp 58.

- ↑ Young India, 1931-10-01, pp 286.

- ↑ Young India, 1931-10-01, pp 287.

- ↑ Young India, 1931-10-01, pp 287.

- ↑ Harijan, 1935-07-20, pp 180.

- ↑ Harijan, 1936-03-14, pp 39.

- ↑ Harijan, 1936-09-05, pp 236.

- ↑ Harijan, 1937-03-20, pp 42.

- ↑ Harijan, 1938-04-02, pp 65.

- ↑ Harijan, 1938-04-02, pp 65.

- ↑ Harijan, 1938-04-02, pp 65.

- ↑ Harijan, 1938-05-14, pp 110.

- ↑ Harijan, 1938-11-12, pp 326.

- ↑ Harijan, 1938-11-12, pp 327.

- ↑ Harijan, 1938-11-12, pp 327.

- ↑ Harijan, 1938-12-10, pp 377.

- ↑ Harijan, 1939-01-07, pp 417.

- ↑ Harijan, 1939-01-07, pp 417.

- ↑ Harijan, 1939-01-28, pp 441.

- ↑ Harijan, 1939-01-28, pp 442.

- ↑ Harijan, 1939-06-03, pp 151.

- ↑ Harijan, 1939-07-15, pp 201.

- ↑ Harijan, 1940-03-02, pp 23.

- ↑ Harijan, 1940-07-06, pp 185.

- ↑ Harijan, 1940-08-25, pp 260.

- ↑ Harijan, 1940-09-01, pp 268.

- ↑ Harijan, 1942-02-22, pp 48.

- ↑ Harijan, 1942-07-26, pp 248.

- ↑ Harijan, 1947-12-14, pp 468.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 7, pp 53~54.

- ↑ M. K. Gandhi, Non-violence in peace & war, 2nd edition, Ahmedabad: Navajivan, 1944, pp 49.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 7, pp 144.

- ↑ 《甘地選集》,1957,pp 17.

- ↑ 《和平的朝聖者》,1950,pp 90.

- ↑ Young India, 1925-09-24, pp 331.

- ↑ Young India, 1927-04-14, pp 120.

- ↑ Young India, 1929-04-25, pp 134.

- ↑ Young India, 1931-11-19, pp 361.

- ↑ Harijan, 1934-01-26, pp 8.

- ↑ Harijan, 1936-04-25, pp 84.

- ↑ Young India, 1926-06-17, pp 215.

- ↑ Young India, 1924-09-25, pp 313.

- ↑ Young India, 1927-09-22, pp 321.

- ↑ Young India, 1927-12-08, pp 413.

- ↑ Young India, 1927-12-15, pp 424.

- ↑ Young India, 1928-12-20, pp 420.

- ↑ Young India, 1928-12-20, pp 420.

- ↑ Young India, 1929-04-04, pp 111.

- ↑ Young India, 1930-01-23, pp 25.

- ↑ Young India, 1930-01-23, pp 25.

- ↑ Young India, 1930-01-23, pp 25.

- ↑ Young India, 1930-01-23, pp 26.

- ↑ Young India, 1931-09-24, pp 274.

- ↑ Harijan, 1938-12-24, pp 395.

- ↑ Harijan, 1946-04-14, pp 80.

- ↑ Harijan, 1946-04-28, pp 109.

- ↑ Harijan, 1946-08-18, pp 265.

- ↑ Harijan, 1947-04-20, pp 118.

- ↑ Harijan, 1947-04-20, pp 118.

- ↑ Harijan, 1947-06-29, pp 215.

- ↑ 《甘地自傳》,1966年,第54頁

- ↑ 池田大作:〈有形之寶 無形之寶〉,創價學會譯:《希望對話──給21世紀的青少年》,香港:明報出版社,2003年1月,第264頁,ISBN 9629739010

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 2, pp 371.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 3, pp 143~144.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 2, pp 73.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 3, pp 143~144.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 1, pp 261~262.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 2, pp 235~236.

- ↑ Gandhi to Basil Mattews, 1927-06-08, Collected works of Mahatma Gandhi, Volume 23, Publications Division, Ministry of information and broadcasting, government of India, pp 452.

- ↑ M. K. Gandhi, From Yeravda Mandir, Ashram observances, Valji Govindji Desai, 3rd edition, Ahmedabad: Navajivan, 1939, pp 8.

- ↑ M. K. Gandhi, From Yeravda Mandir, Ashram observances, Valji Govindji Desai, 3rd edition, Ahmedabad: Navajivan, 1939, pp 19.

- ↑ Harijan, 1939-1-28

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 7, pp 53~54.

- ↑ Harijan, 1948-7-18

- ↑ 《甘地自傳》,1966,pp 11.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 140.

- ↑ https://www.columbian.com/news/2016/nov/11/letter-quote-from-humphrey-not-gandhi/?fbclid=IwAR1lnACCFxVdyCg_Y6JIu0KPPMVPLPesHhAI6Rp3r-ry0pBF66pBdGf-T44

- ↑ Mahatma Gandhi’s dog violence, and Mithu's Facebook foray. Hindustan Times. 2016-10-03.

- ↑ Young India, 1920-2-18

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 3, pp 112.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 4, pp 11.

- ↑ K. N. Bose, An Interview with Mahatma Gandhi, The modern review, Volume 58, 1935-10.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 8, pp 71.

- ↑ 《聖雄甘地全集》,第九卷,1919-03-25,pp 208.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 134.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 137.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 139.

- ↑ 《關於〈薄伽梵歌〉的演講》,1960,pp 11.

- ↑ Harijan, 1947-03-23, pp 74.

- ↑ Harijan, 1946-04-14, pp 78.

- ↑ Harijan, 1947-01-05, pp 479.

- ↑ Harijan, 1946-04-28, pp 111.

- ↑ Harijan, 1947-08-10, pp 270.

- ↑ Young India, 1928-09-20, pp 319.

- ↑ Young India, 1922-03-09, pp 141.

- ↑ Young India, 1920-03-10, pp 5.

- ↑ Young India, 1920-05-05, pp 7.

- ↑ Young India, 1931-04-02, pp 54.

- ↑ Young India, 1931-10-01, pp 287.

- ↑ Harijan, 1936-03-14, pp 39.

- ↑ Harijan, 1936-09-26, pp 260.

- ↑ Harijan, 1936-09-26, pp 260.

- ↑ Harijan, 1940-04-13, pp 90.

- ↑ Harijan, 1947-11-23, pp 425.

- ↑ 《甘地給靜修院姐妹的信》,1960,pp 113.

- ↑ Satyagraha in South Africa, 1950, pp 237.

- ↑ 《來自耶羅伐達聖殿》,1957,pp 10.

- ↑ Collected Works of Mahatma Gandhi,Volunm 12,pp 376.

- ↑ Young India,1925-12-25

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 127.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 1, pp 197.

- ↑ Young India, 1920-01-14, pp 5.

- ↑ Young India,1924-9-11

- ↑ Harijan, 1937-10-9

- ↑ Harijan, 1948-7-4

- ↑ Young India, 1925-08-06, pp 274.

- ↑ 《甘地自傳》,1966,pp 46.

- ↑ Harijan, 1938-12-10, pp 373.

- ↑ Harijan, 1933-06-24, pp 5.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 134.

- ↑ Harijan, 1947-06-08, pp 180.

- ↑ Young India, 1931-12-31, pp 428.

- ↑ Young India, 1921-01-12, pp 13.

- ↑ 《來自耶羅伐達聖殿》, 1957, pp 45.

- ↑ 《靜修院行為守則》,1959,pp 113.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 5, pp 10~11.

- ↑ Young India, 1920-08-11, pp 3.

- ↑ Young India, 1927-08-11, pp 255.

- ↑ Young India, 1927-10-20, pp 350.

- ↑ Young India, 1931-03-19, pp 41.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 2, pp 199~200.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 7, pp 95~96.

- ↑ Harijan, 1934-6-29

- ↑ 牟宗三講演:〈中國文化大動脈中的終極關心問題〉,《中國文化的省察》,台北:聯經,1983年,第130頁,ISBN 9570812001

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 2, pp 189.

- ↑ Young India, 1921-10-13, pp 223.

- ↑ Young India, 1926-09-02, pp 308.

- ↑ Tendulkar, Mahatma, 1961, Volume 3, pp 143~144.

- ↑ Harijan, 1938-12-24, pp 393.

参见摘錄

[编辑]外部鏈接

[编辑]